Buongiorno a tutti voi del web, e come da titolo, benvenuti su Pangea Post, la nuova rubrica a tema paleontologico nata dalla collaborazione fra il sottoscritto Andrea Maraldi ed il sito di divulgazione scientifica Gaianews.it.

Qui potrete trovare ogni settimana una nuova scheda, o meglio un nuovo “post” (di nuovo, come da titolo) ricco di informazioni su una delle tante creature che hanno popolato il nostro pianeta prima della comparsa dell’uomo: si parlerà spesso e volentieri di dinosauri naturalmente, ma con cadenza regolare anche di animali vissuti molto prima o molto dopo di loro, ma altrettanto curiosi ed interessanti.

La priorità in ogni caso andrà a creature di cui raramente si parla in film o documentari; piuttosto che imbattervi in tirannosauri o triceratopi aspettatevi quindi di scoprire informazioni sui loro cugini cinesi, o sul mammut californiano piuttosto che del suo analogo lanoso che viveva in Russia, noto a tutti.

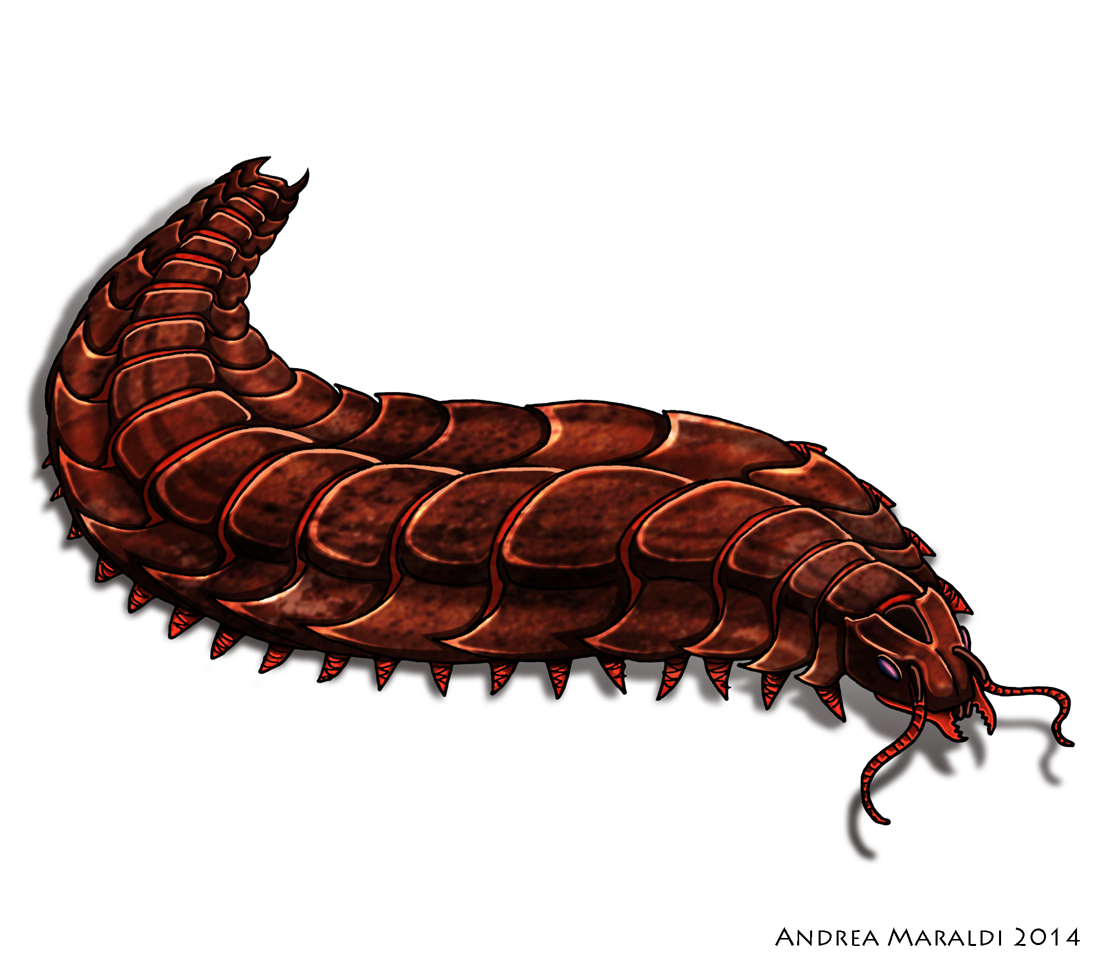

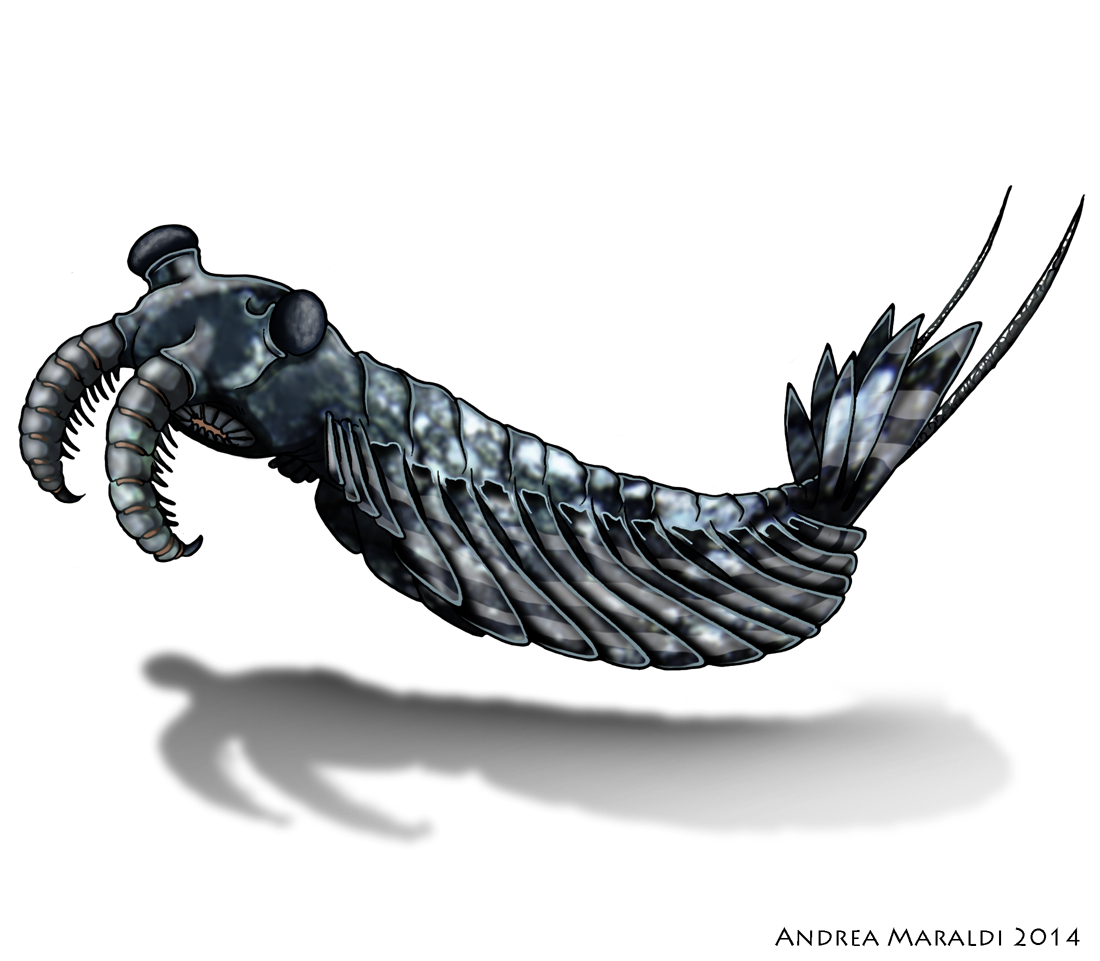

Giocheremo un po’ a fare gli snob insomma, cercando di evitare di parlare di quel po’ di creature note a tutti, al fine di mostrare che la stupefacente varietà della vita preistorica va ben oltre i “soliti noti”, anche se comunque potremmo riservare un po’ di attenzione anche loro in qualche occasione speciale. Ogni post sarà inoltre corredato da un’illustrazione realizzata ad hoc sempre da me: la mia principale occupazione in effetti è quella di artista, o paleo-artista, come certuni in questo campo amano definirsi.

La rubrica rimarrà attiva per tutto il 2014, grazie al supporto di Gaianews.it, ma spero che sarà seguito da abbastanza persone da motivarci a proseguire anche dopo. Prima di passare ai post veri e propri, ci tengo a precisare un’ultima cosa: la mia passione per la paleontologia e la divulgazione scientifica è un qualcosa che mi porto dietro praticamente fin dall’infanzia, ma come ho già detto la mia professione primaria è, o vorrebbe essere, quella di artista: non pretendo di sapere tutto sulla vita preistorica, ma farò del mio meglio per essere accurato e completo riguardo a ciò che scrivo.

Invito comunque qualsiasi altro appassionato che pensi di sapere qualcosa in più di me a segnalare eventuali imprecisioni o omissioni, purché ciò sia fatto in modo civile e rispettoso, sapendo che sono solo una persona che vuole condividere le sue passioni sul web, e tentare di fare un po’ di buona divulgazione scientifica grazie ad esse.

Detto questo, vi do nuovamente il benvenuto su Pangea Post!

-AM-

Thethyshadros

Il Tetisadro era un dinosauro erbivoro di taglia media, 3-4 metri di lunghezza, vissuto circa 70 milioni di anni fa, quasi alla fine dell’era dei dinosauri: è stato scoperto in una località poco fuori Trieste ed è attualmente il dinosauro italiano più grande di cui possediamo uno scheletro in buono stato.

L’aspetto di questo dinosauro era abbastanza tipico, almeno ad una prima occhiata: sembrava il classico Ornitopode (i dinosauri erbivori senza corazza, ed in grado di muoversi sia su due che su quattro zampe) ma era il realtà uno strano miscuglio di vecchio e nuovo che ricordava sia i più antichi Iguanodonti scoperti nel Regno Unito, che i più recenti, gli Adrosauri dal becco d’anatra che vivevano in Asia ed in Nord America. L’opinione più diffusa è che si tratti di una specie di Adrosauro con caratteri ancora primitivi, migrata fino all’Europa Mediterranea, ma non si può ancora escludere che si tratti di una specie anomala di Ornitopode di origine europea.

Una delle caratteristiche più distintive del Tetisadro era la sua testa: il teschio aveva la classica forma da cavallo degli Iguanodonti, ma terminava con un becco d’anatra come quello degli Adrosauri, che però aveva i margini seghettati, cosa mai riscontrata in altri erbivori di questo tipo. La coda inoltre era più sottile e “leggera”, cosa che la rendeva meno efficace per mantenere l’equilibrio quando e se l’animale si muoveva su due zampe, ma che forse le conferiva maggiore efficacia se utilizzata come “frusta” per difendersi dai predatori.

Pur essendo il dinosauro italiano più grande di cui abbiamo dei reperti fossili (nel nostro territorio tuttavia sono state trovate impronte di animali più grandi più o meno risalenti a quel periodo) il Tetisadro era in realtà più piccolo della media degli Ornitopodi: i già citati Iguanodonti erano lunghi spesso più del doppio. Si tratta molto probabilmente di una specie “nana”, come se ne trovano anche nell’Europa dell’Est. Il motivo della presenza di questi dinosauri “pocket size” è semplice: salvo alcune masse continentali più grosse in corrispondenza delle Isole Britanniche e della Spagna, buona parte dell’Europa era semi-sommersa dal mare con solo gruppi di isole che emergevano dalle acque, troppo piccole per ospitare una popolazione di animali giganti. Nel giro di alcune generazioni quindi, i discendenti dei dinosauri arrivati dalla terraferma diventavano più piccoli, riuscendo così a sopravvivere con meno cibo ed in spazi più ristretti. La teoria che si tratti di animali insulari potrebbe anche spiegare il loro aspetto insolito: avere una piccola popolazione in un luogo isolato significa anche avere una ristretta varietà genetica che con il tempo può portare allo sviluppo di anomalie genetiche più o meno problematiche o bizzarre. Il becco seghettato del Tetisadro potrebbe essere un’anomalia di questo tipo, ma anche solo essere un adattamento dovuto ad un’alimentazione particolare.

Sembra molto probabile che nella cava dove il primo scheletro di Tetisadro (battezzato scherzosamente Antonio) è stato estratto ci siano altri resti di questa specie, o forse persino di altri dinosauri italiani ancora ignoti, ma purtroppo, come in tanti altri campi, la ricerca paleontologica nel nostro paese procede lenta e stentatamente, per mancanza di fondi e di interesse.

>> Leggi l’ebook “Dinosauri: un viaggio illustrato”

L'articolo Benvenuti su Pangea Post! sembra essere il primo su Gaianews.it.